この5月6日に緊急事態宣言の自粛要請が、少なくとも緩和の方向に動くと思っていましたが、昨日5月1日の専門家会議の提言により、またもや自粛が延長されることになりそうです。

そこで、専門家会議の提言がどんなものであったのかを調べたいと思い、NHKのサイトに掲載されているのを見つけましたので、ここで再現してみたいと思います。(参照:https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/view/detail/detail_07.html)

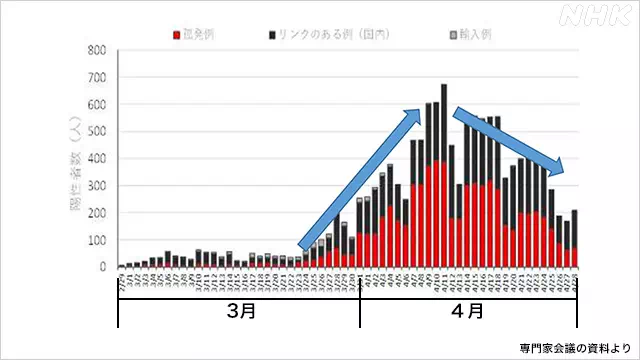

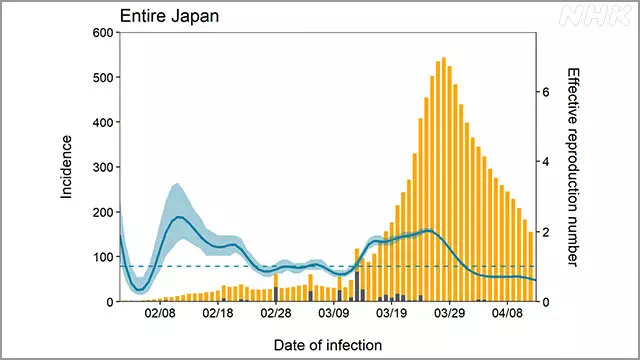

まずは全国の感染状況の推移です。

どうみても4月中旬から減少に向かっているように見えますね。不思議なのは、自粛要請が行われ始めた4月上旬は増えていることです。

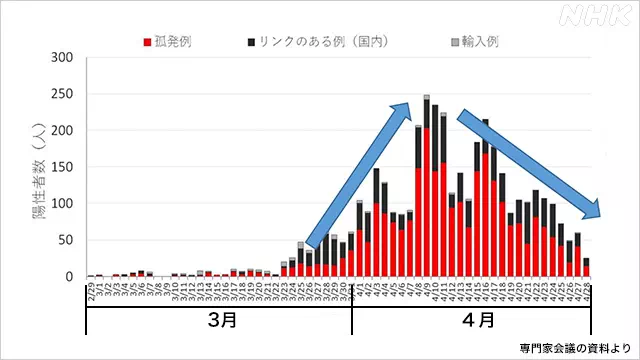

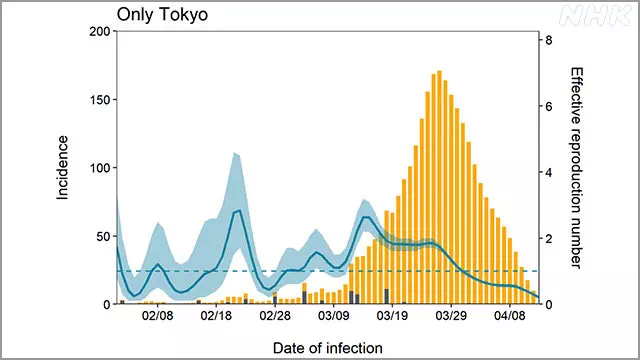

次は東京都の感染状況の推移です。

都知事から4月からの3密が強調され厳しく自粛を求められましたが、全国と同様な推移に見えます。

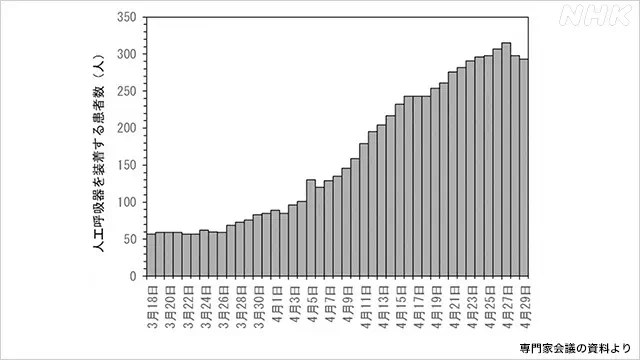

次は人工呼吸器を必要とする確定患者数の推移です。

僅かづつの増加ですが、4月1日に約100人くらいだったのが、4月29日には300人くらいに増えています。

これらの図を見ると確かにまだ自粛を継続しなければいけないようにも見えますが、もしかしたら自粛というやり方自体が間違っていたとは言えないでしょうか?

武漢ウイルスの感染者だけでなく日本全国の人たちが疲弊しています。本当に正しい対策なのかな?という疑問を持っても仕方ない状況ではないでしょうか。

人工呼吸器を必要とする患者さんは、年齢が高かったり、基礎疾患を持っていた場合、一度装着したらまず外すことはできないのだそうです。

私も母親が長期入院した時、胃瘻(いろう:おなかから直接、管を胃に差し込み栄養を採らせる術式)をしないと入院を許されなくて、胃瘻をしたまま何年も入院させてしまいましたが、これは治すための治療ではなく、死なせないための処置なんですね。だから、亡くなった後は「胃瘻しなかった方がよかったのじゃないだろうか」と少し公開をしたものです。(因みに、今の医学界では胃瘻を推奨していないのだそうです。)

次は質疑応答形式で記します。

いまの日本では外出自粛や営業自粛など前例のない対策が講じられ、それにより日本の新たな感染者数は減少傾向に転じたとみられている。

感染の状況が厳しい地域では、新たな感染者数が一定水準まで低くなるまでは、医療崩壊を防ぎ、市民の命を守るため、引き続き「徹底した行動の変化」が必要になる。

新たな感染者が限定的になり、対策の強度を緩められるようになった地域でも、感染拡大を予防する「新しい生活様式」(後述)に移っていく必要がある。

▽新たな感染者数の水準が十分に抑えられているか。

▽必要なPCR検査が迅速に実施できるか。

▽地域の医療機関の役割分担が明確で、患者の受け入れ先の調整機能も整うなど、重症者から軽症者まで病状に応じた迅速な医療の提供体制が構築されているか。

「新しい生活様式」とは

▽「3つの密」を徹底的に避ける

▽手洗いや人と人との距離の確保など基本的な感染対策を続ける

▽テレワーク、時差出勤、テレビ会議などにより接触機会を削減する

国は、感染拡大の防止に配慮しながら、次のような課題にも対応するため、適切な措置を講じていくべき。

▽外出自粛に伴う心の健康への影響

▽配偶者からの暴力、児童虐待

▽営業自粛による倒産、失業、自殺

▽感染者や医療従事者への差別や風評被害 など

緩和への数値目標は

クラスター対策によって新規感染者、クラスターを十分にトレースして、そこから広げないような対策ができるような状況がまず非常に重要だというところ。

それから院内感染、施設内感染を起こさないような状況に持っていくことが重要だと考えているので、数字が何人以下とお示しするのは難しいと考えている。

対策を続ける期間は

一部報道で1年以上、今の対策を持続する必要があると話し合ったとあったが、提言には期間が盛り込まれていない。議論の経過は?

したがって、1年とか半年とかそういうことは残念ながら誰も言えない。

むしろ大事なことはそのつど、指標を基に評価して、必要なら対策も変化させること。

1年とか2年とか今の段階では言えない。

次のフェーズへの具体的数値は

まずは感染者状況、PCR検査、医療の態勢、各地域の取り組みの状況など総合的に判断する。

感染者が何人を切ったからと言って、医療の態勢が整っていなければ、ということもあるので、なかなか言えない。

感染症センター

今村センター長

問題は急に自分たちの予想よりも増えたとしても迅速に、柔軟にその病床を広げられること。

かつ病床数ではなくて、それが運用できるスタッフ、備品、その他、すべて含めて有効に使える有効病床数として急な増加にも対応できるということになってくる。

質的評価も入るので病床数では難しい。

新しい生活様式とは

感染者数が急増した時に対応できるような医療態勢の準備、これがきちんとできていること。

それからPCR検査の態勢が十分に整えられていること。

さまざまな要因をここで準備しておいていただきたいというのがわれわれの願い。

PCR検査迅速化

もう一つは陽性率。それが非常に高い値であればPCR検査が十分にできていないということになるが、それがある程度の数値に収まってくれば迅速にできていることの判断基準になる。

抗体検査

非常に短時間で結果が出る。

抗原を検出するのでPCR検査より低いがかなり感度は高い。

これが導入されると迅速に感染が診断できて、その場で入院の必要があれば入院になる。

非常に有用だ。

見えてきた兆し

強制的に街を封鎖しなくても、皆さんの協力で、(感染者数が)上がり気味になっていたものを、ある程度下方に、終息の方向に向けたというのは、日本人みんなの兆しというか、よかったことだと思う。

さらにもう少し努力が必要だというのは言うまでもない。

以下まだまだ続くのですが、長すぎて読み切れないと思いますので、一項目のみ「実効再生産数」のデータがありましたので、これを掲載します。実効再生産数というのは、大まかにいえば、一人の人が何人の人を感染させるかという数字とのことで、この数字が「1」を下回れば減少に転じていると考えてよいものだそうです。

これを見ると日本全国・東京都共に3月下旬には、1を下回っており、収束し始めているように見えますよね。これにつおいては、こんな説明が添えられていました。

全国における推定感染時刻を踏まえた実効再生産数を見ると、3月25日は2.0(95%信頼区間:2.0、2.1)であったが、その後、新規感染者数は減少傾向に転じたことにより、4月10日の実効再生産数は0.7(95%信頼区間:0.7、0.7)となり、1を下回った。しかし、後述する東京都ほどには下がっていなかった。

東京都においては、感染者数が増加しはじめた3月14日における実効再生産数は2.6(95%信頼区間:2.2、3.2)であった。

3月25日の東京都知事による外出自粛 の呼びかけの前後から、新規感染者数の増加が次第に鈍化し、その後、新規感染者数は減少傾向に転じた。

この結果、4月1日時点での直近7日間における東京都の倍加時間は2.3日(95%信頼区間:1.8,3.8)であったが、5月1日時点での直近7日間の倍加時間は3.8日(95%信頼区間:2.6,6.7)となった。

また、4月10日の実効再生産数は0.5(95%信頼区間:0.4,0.7)に低下し、1を下回った。

4月10日 時点のみならず、引き続き、実効再生産数の水準がこのまま維持されるかを注視していく必要がある。

なんか変な表現ですね。全国も東京も1を下回っているのに「このまま維持されるかを注視していく必要がある。」って、じゃぁどのくらいの間、注視していく必要があるんだろう?と思いませんか!

こんな総論も示されています。

総論

〇新型コロナウイルス感染症については、ヨーロッパや北米では、一旦は今回の感染拡大のピークを過ぎつつあるとみられる。

一方で、アフリカなどではこれからもまん延が継続する可能性がある。

こうした世界的な動向や国内における感染状況を見据えると、今後とも、一定期間は、この新たなウイルスとともに社会で生きていかなければならないことが見込まれる。

〇4月7日及び4月16日の緊急事態宣言には、新規感染者数を減少させることにより、医療崩壊を防止すること等といった狙いがあった。

しかし、仮に不十分な削減のままで、これまでの「徹底した行動変容の要請」を緩和した場合には、緩和後まもなく感染者数の拡大が再燃しそれまでの市民の行動変容の努力や成果を水泡に帰してしまうおそれがある。

このため、新規感染者数等が一定水準以下まで下がらない限り、「徹底した行動変容の要請」を続けなければならないものと考えられる。

地球規模で見て収束していないのは国民は等しく知っていると思います。しかし、日本国内がこのように収束しつつあるのなら、海外との「人の交流」はまだ控えるとしても、経済活動は注意しながら行ってもよいのではないかと思うのですが。それから「新規感染者数等が一定水準以下まで下がらない限り」の一定水準とは、どういう水準なのでしょうか?

お答えになってないですもんね。

皆さんはどのようにお考えですか?