WCHワールドカウンシルフォーヘルスジャパンのメールを引用させていただきます。

---------------

先日のWHOのジュネーヴでの会議の内容はとても興味深いものでした。 WHOのやり方と正体が如実にあらわれたと言えます。

「6月1日のジュネーヴの夜のミステリー」

~WHOが時間切れ寸前で、いかに面子を保とうとしたか~

2024年6月1日日本時間の夜中の12時直前、日付は2日に変わろうとしていた。

スイス・ジュネーヴの市街では反WHOデモがたけなわの中、WHOの第77回総会からは未だにIHR最終版に関する情報は何も現れてこなかった。

事実、WHO総会が開催される直前までIHRに関する交渉が行われてきた。

そして6月27日、遂に総会開催以降、最後の最後まで交渉が継続された。

WHOは、それを予期していたのか、各国の代表に対して片道航空チケットを購入することしか許さなかった、ということをインドの代表団の一人がWCHオランダ支部の弁護士 マイケ・テルホルストに漏らした。

交渉の焦点になっていたのは、主にIHR改訂版の米国バージョンとアフリカバージョンとの間で一致が得られず、交渉が難航していたと言われている。

そして現地時間21時過ぎ、日本時間午前3時過ぎ、IHR改訂の最終バージョンがA委員会から総会に提出された。

そのわずか1時間後、現地時間22時過ぎ、総会が開かれた。

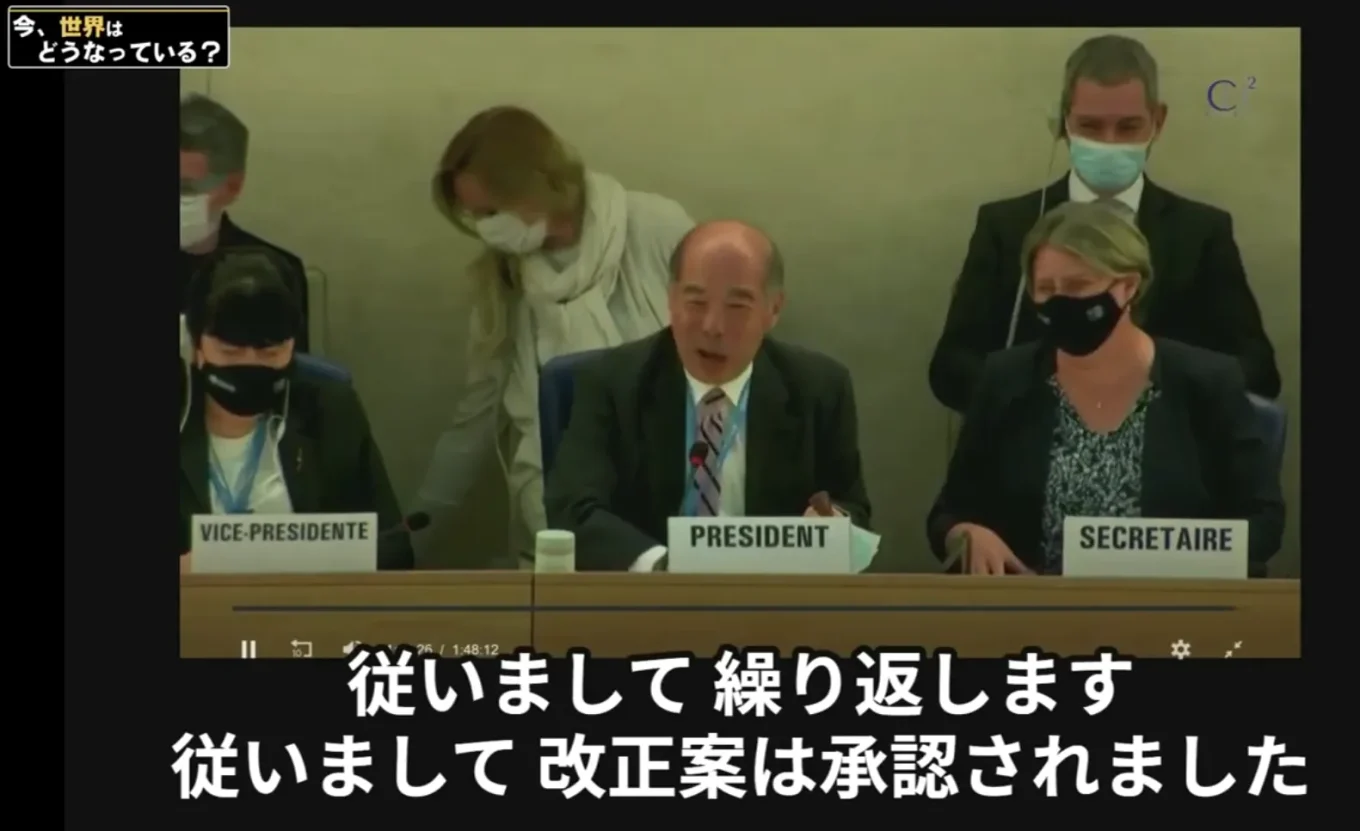

総会開始の最初の10分程度で、お経を読み上げるようにIHRの最終版の説明文が読み上げられた。

そしてその直後に、議長が「総会が、今読み上げた改訂を採用することに異議ありますか?」と問いかけ、ほんの数秒だけおいて即座に「反対意見が無いので採用決定」と小槌をたたいた。

「決議」の瞬間まで有効だった2005年版IHRの第55条は、総会に先立って最低4ヶ月前までに採決する文書を各国に配布することを義務付けている。

そして、新IHRにも、第55条は、そっくりそのまま変化なく残っている。

このような非現実的とも言うべき状況下で、採決を行うこと自体が非合法で本来無効な為、参加国にとって、どう反応するべきか微妙な選択である。

その後、各国が意見を述べる時間が一時間ほど与えられたが、その時の発言国の数から加盟国の3分の1が出席していたかどうかも疑わしい。

その模様は、記録動画としてWHOのHPで公表されている:

IHRの採用に多かれ少なかれ賛成の表現をしたのが、ドイツ・カナダ・イラク・スペイン・モナコ・米国・エチオピア・メキシコ・フィジー・フランス・スイス・ノルウェー・コロンビア・ブラジル・カタール・韓国・インドネシア・インド・日本・ケニア・中央アフリカ・ニュージーランド・アイルランド・中国・ベルギー・バングラデシュ・パキスタン・ウルグアイ・ハイチ・オーストラリア・ナイジェリア・パレスチナ・バチカン・シンガポール・エジプト・タンザニア・セネガルの37か国。

そして次の国々が毅然と反対を表明したのであった。

コスタリカ:「(成立する可能性のある)パンデミック条約が長引いたり、不確実性が高まったりすることは、我国の国民の健康に影響を及ぼす既存の二極化を悪化させるだけであり、我国の国民の健康を維持する責任があるため、このIHR改訂と一切の関係を断つ」(内容一部省略)。

これは、見方によれば、WHOとの関係を断つ、とも読める。

スロバキア:「スロバキアは2005年IHR改正全体から手を引く」(内容一部省略)

ロシア:「ロシアはIHR改定を国内法に照らし合わせて検討する。我々は、憲章とIHRの第61条と第62条が規定する、留保や改正を拒否する国家の主権的権利を強調する」(内容一部省略)

イラン:「IHRの成果文書は、多くの国によって提起された長年の懸念に完全には対処しておらず、このプロセスを通じて我々が期待したもの、すなわち公平性と開発に関する問題にはほど遠いものである。IHRの国家の権利、当事者の権利、IHR第59条、61条、62条に対する拒否または留保の可能性をDG(事務総長)に通知することの関連で我々は、最終的にこの決議のいかなる内容も、WHOやその他の国際機関の権限を拡大し、締約国の主権を損なうものと解釈されるべきではないことを再度強調する」(内容一部省略)

アルゼンチン:「我々は、膨大かつ複雑な修正案が土壇場で採決されたことを嘆いている。私たちは、4月13日に主権国家としての決断を下したが、我国の信念を繰り返したいと思う。パンデミック条約の実施については、各加盟国の主権に委ねられており、自国の法律に基づいて各加盟国が最善と考える方法で自国民を保護し、その独立と自由を守るべきである」(内容一部省略)

上記国々の、何と堂々たる発言であろうか。

ちなみに、イギリスとオランダは、1か月後の総選挙を理由に、判断は新政権にゆだねる、と無難に対処している。

しかし、消極的ではあるが、WHOよりも自国の判断を優先することを宣言していることは事実である。

ここで、言及する必要があるのは、世界の80か国近くが、債務国として危機的状況にあるということである。

特に、金利が上昇して以来、状況が深刻化している。

WHOと世界銀行は、それを逆手に債務国を脅して、WHOの方針に賛同するように圧迫をかけているという情報が南アフリカから入っている。

このように、グローバルサウスと呼ばれる国々は表向きには消極的ではあるが、上記の様に、実は内部でのIHR改定の内容に関する交渉においては相当な粘り腰を見せたようである。

では、この改定IHRの内容はどのようなものであろうか。

WHOのHPからダウロードしてご自分で確認することをお勧めする:https://www.who.int/news/item/01-06-2024-seventy-seventh-world-health-assembly---daily-update--1-june-2024

メリル・ナス博士に言わせれば、「牙を抜かれた」IHRである。

まさにその通りで、4月半ばに公開された改定案バージョンよりもさらに水増しで薄められたバージョンになっており、グローバリストたちが通したかったポイントは、ことごとく骨抜きにされている、とも言える。

ただし、油断がならない箇所がまだ残っている。

例えば、パンデミック宣言の権限は、相変わらずWHO事務総長の最終的決定に依存している。

ただし、潜在的なパンデミックと言うカテゴリーは、少なくとも文言から消え去った。

また、監視とミスインフォメーション統制、すなわち検閲の項目は残っている。

IHRオーソリティーという加盟国における当局の設立義務は残っている。

また、IHR実施のための法的整備と資金の準備の項目も残っている。

遺伝子セラピーという用語は一度しか出てこないが、この点は一番油断がならないところである。

また、デジタル健康証明も絶対的義務ではないが、言及されている。

無くなった項目としては、コンプライアンス委員会はなくなったが、その代わりインプリメンテーション委員会という名前に代わった。

ワクチン接種義務は「例外」としてしかできなかった。

しかし、「例外」というのはどこまでも引き延ばせる概念であることが近年証明された。

又、病原体ビジネスと特許(知財)の強制利用がなくなった。

結論として、法的文書というのは、解釈の自由度がかなりあり、2005年版のIHRでも既に、かなりのことが可能であることが実証されている。

そのうえ更に、手かせ足かせを可能にする法的枠組みを作ろうとした企ては、部分的に失敗したと言えると思う。

問題は、WHOの正体が今や露呈していることであり、その本性は変わらないということである。

又、それを実行する(あるいは拒否する)各国の政府がどのような方向に向いているかも決定的である。

安心するなかれ、WHOは、次のカードとしてパンデミック条約に今回外された項目を盛り込んでくることは十分にあり得る。

パンデミック条約に関する交渉は継続され、年末のWHO特別総会、または来年5月の第78回早期で決議することの目標が掲げられている。

しかし、このように、WHOのアジェンダの遂行に一石を投じ、ここまで手こずらせたのは、世界中の市民運動のおかげであり、その結果政治が動き、例えば、49人の米国上院議員が反対声明を出したのは、世界的に大きな効果を持ったことは事実である。

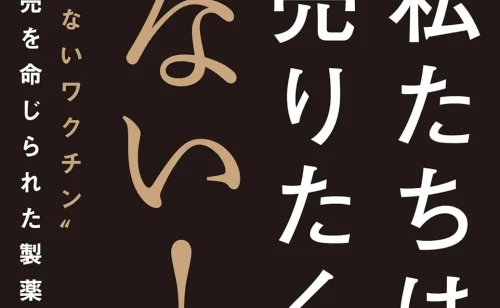

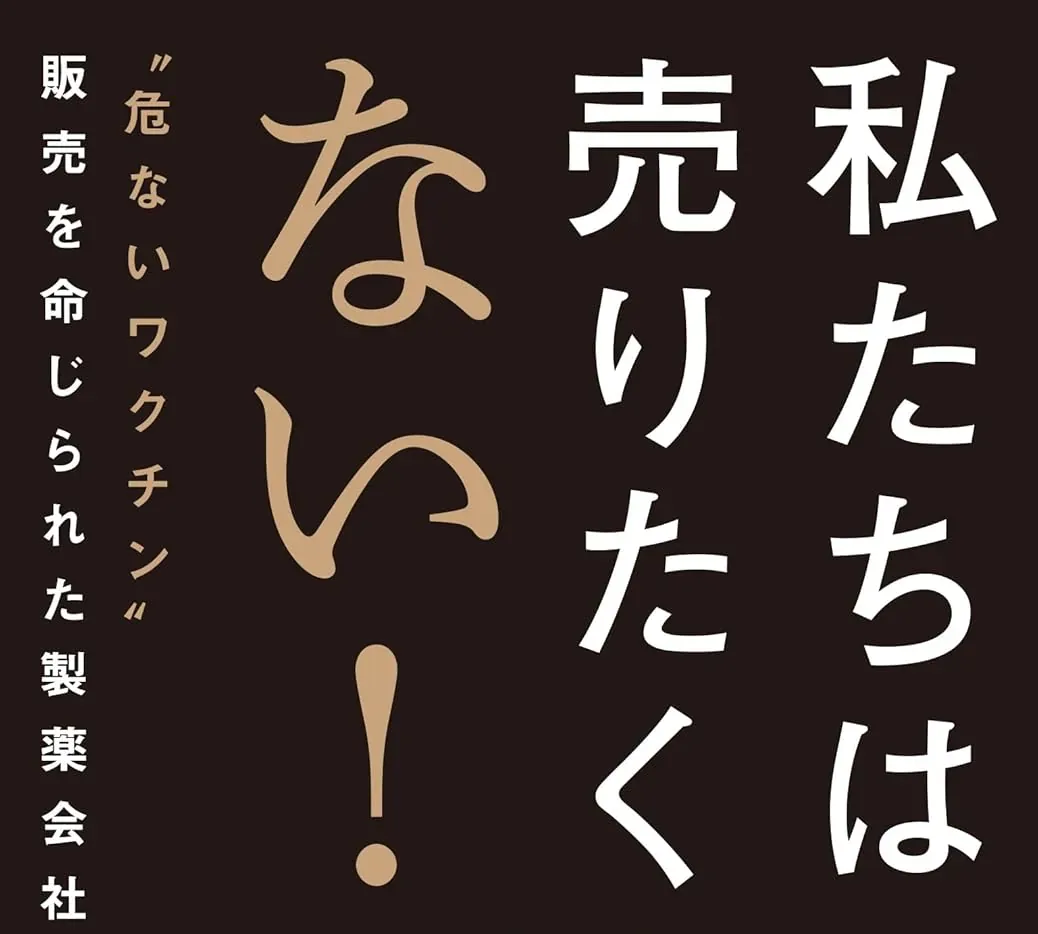

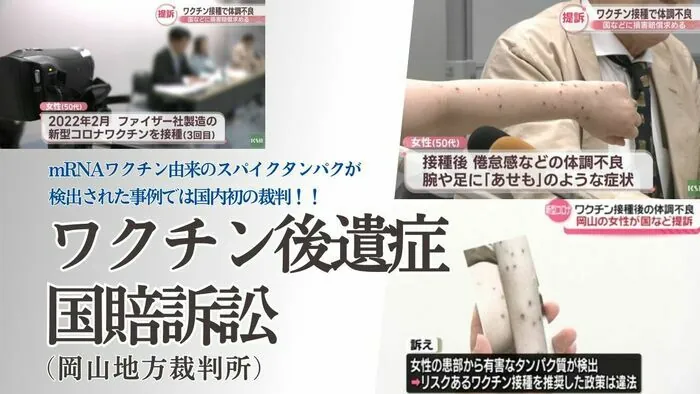

日本ではレプリコンワクチン実施等、大きな問題と課題が待ち受けているが、流れは今や一年前とは大幅に変わっており、世界との連携も深まり、状況は全く違ったものになりつつある。

重要なのは、WHOの正体が今や露呈していることであり、その本性は変わらないということである。